「今の仕事、このままでいいのかな…?」ふとした瞬間にそう感じること、ありませんか?

転職すべきか、それとも今の職場に留まるべきかの判断は、将来のキャリアや年収に大きく関わります。

本記事では、転職すべきかどうか悩んでいる方に向けて、判断のポイントをわかりやすく解説します。

後悔のない選択をするために、ぜひ参考にしてみてください!

結論:「転職で変えられる5つの要素と転職におけるリスクを認識した上で、転職で実現したいことが明確にできていれば転職してもよい」になります。

転職では以下の5つの要素を良くも悪くも変えることが出来ます。この5つの要素に関して、どの要素に注力して、どの要素が優先度が低いかをある程度自身の中で決めて、それが現状の会社では明らかに理想的でない場合転職するべきです。

まずは転職で変えられる5つの要素について見ていきます。

転職で変えられる5つの要素について

結論、転職で変えられる5つの要素は以下の通りになります。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 年収 | 転職した人の4割が年収アップ |

| 仕事の内容 | 違う業界や職種、企業に転職することで、自身のやりたいことや理想のキャリアに近づける可能性があります。 |

| 個人の成長性 | 育成に力を入れている環境や、次のキャリアアップにつながりやすい環境を選べます。 |

| 働きやすさ | 残業が少ない環境、良好な人間関係、福利厚生が整った会社に転職できます。 |

| 企業の安定性 | 経営状況が安定している企業に転職することで、長く安心して働けます。 |

※参考元:転職で年収アップした人は4割。30代の約5人に1人は100万円以上の年収アップに成功(マイナビ転職)

5つの要素を10点満点で最大50点に企業を評価した際に、この5つが完璧に揃った50点の企業というのは希少になります。なので、この5つの要素のどこに特に注力するかを決定し、5つの要素における理想のバランスを自身で決めます。

そのバランスが現状の企業では合っていない+転職すればそのバランスを良くできるかで転職するべきかを判断できます。

企業を5つの要素から分析を行いたい場合は下記の記事を参考にしてください。

5つの要素におけるバランスの例

5つの要素のバランスに関しては5つの要素の内に何を重要視するか(5つの要素のそれぞれの得点の割り振り)よって変わります。それぞれに関して簡単に解説します。

5つの要素の得点割り振り

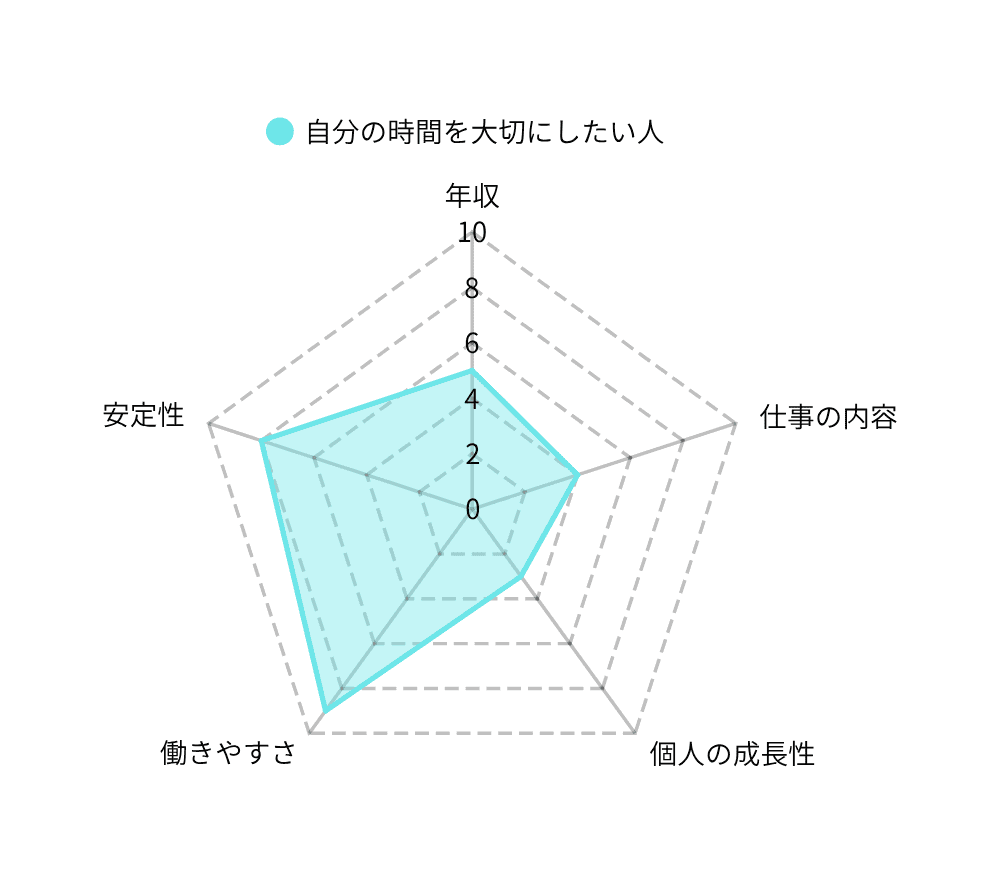

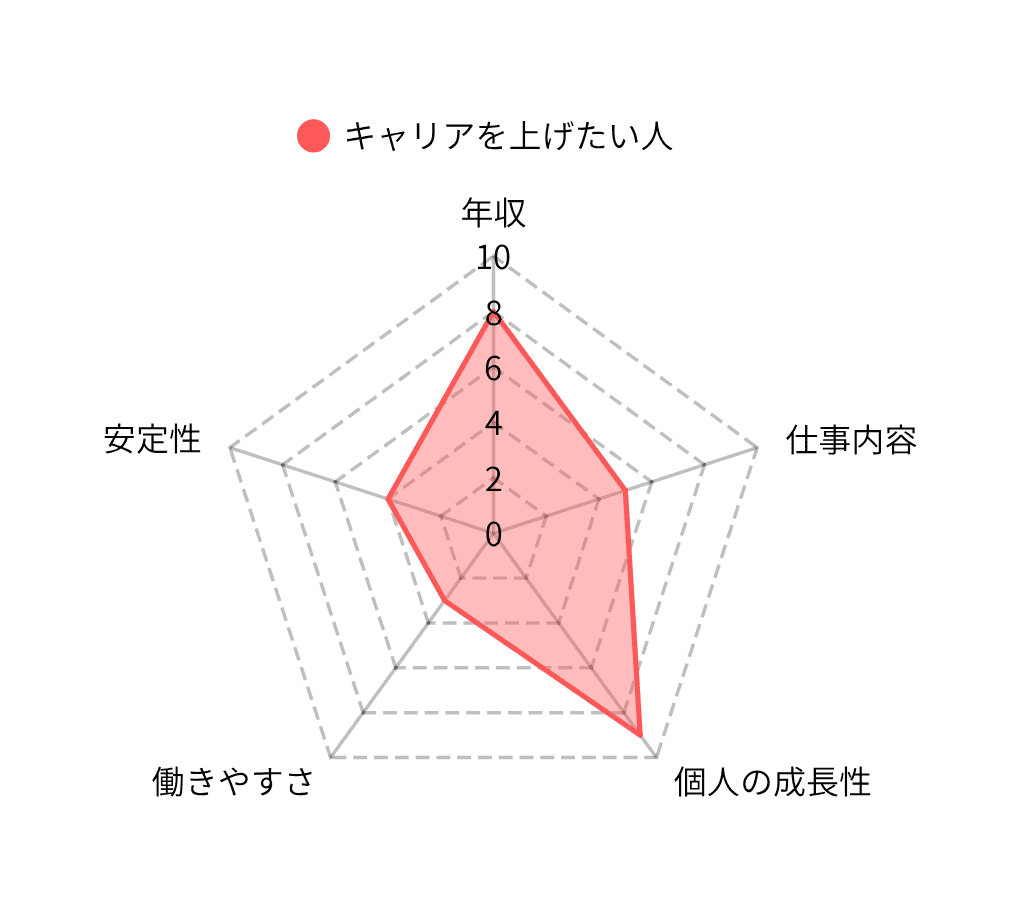

具体例を用いて簡単に説明します。「できるだけ働く時間を減らして、自分の時間を大切にしたい人」と、「バリバリ働いてキャリアアップを目指したい人」では、理想とする働き方が異なります。

前者の方の場合は、安定して働きやすい会社に長くいたいという思考の方が多いため、安定性や働きやすさへの得点割り振りが増えます。

後者はどんどん成長して、年収を上げたいと考えていますので、年収と個人の成長性への得点割り振りが増えます。

※補足になりますが、人によって割り振れる持ち点は変わります。持ち点はおおよそ市場価値によって決まります。市場価値が高い人は40点を割り振ることができ、市場価値が低い人は20点を割り振れるといったイメージです。

この章の結論は以下の通りです。5つの要素の中で「今の会社と比べて何を変えたいのか」「どこを重視し、どこを妥協できるのか」を自分なりに整理しておくことが、転職の判断をする上で非常に重要になるということを理解しておきたいです。

- 転職で変えられる5つの要素は「年収」「仕事内容」「個人の成長性」「働きやすさ」「安全性」

- 上記の5つの要素のバランスをどのようにしたいかを決めることが大事(転職軸を決定する)

転職のリスクについて

転職でのリスクは以下の5点が挙げられます。それぞれ簡単に解説していきたいと思います。

- ローンが組みにくくなる

- 退職金の減額

- 人間関係をゼロから構築する必要性がある点

- 上司の年齢が自分より若い可能性がある点

- 悩みが解決しない可能性もある点

ローンが組みにくくなる

転職をした直後に関しては収入の安定性が低いと判断されやすいため、ローンが組みにくくなります。

多くの金融機関では、**勤続年数が1年以上(特に住宅ローンでは2~3年)**を基準にして審査する傾向があります。転職直後だと「継続的に収入が得られるのか」という点で不安視されやすくなります。

※絶対に不可能という訳ではないです。転職で年収がアップした場合などは可能であるケースもあります。

参考元(三菱UFJ銀行):住宅ローンの審査に勤続年数はどう影響するのか?転職後でも申し込みができるのか解説します!

安定性という観点で転職直後はローンが組みにくくなるので、持ち家などの大きい買い物をする前は避けた方が良いです。

そのため、転職回数が多くなると「安定性に欠ける」と判断されやすくなり、次の転職のハードルが上がったり、住宅ローンなどの審査にも通りにくくなる可能性があります。

退職金の減額

退職金は企業によって制度は異なりますが、基本的には在籍年数が長ければ長いほど増えます。

なので、転職することで将来的に貰える退職金は下がる可能性がありますが、年収と合わせて総合的に判断することでこのリスクは回避することが出来ます。

人間関係の再構築

転職すると職場の人間関係は一度リセットされます。これは避けられない変化であり、今まで良好だった人間関係が失われる、あるいは新しい職場での人間関係が合わなかったというケースも少なくありません。人間関係を理由に転職したものの、かえって悪化してしまうこともあります。

企業の人間関係については、どれだけ事前に調査しても実際の雰囲気までは分かりません。在職者からある程度の情報を得ることはできますが、最終的には自分で働いてみないと分からないというのが実情です。

こうした人間関係の不確実性は、転職における避けられないリスクのひとつです。ある程度は割り切る覚悟も必要になります。

上司の年齢が自分より若い可能性がある点

人間関係の話とも関連しますが、転職先では自分より年下であっても、社歴が長い上司のもとで働くことになる可能性があります。

こうした上下関係の構図は、事前に把握するのが難しい部分でもあります。ただし、実力次第では早期に評価され、同等もしくはそれ以上のポジションに就くことも十分に可能です。

悩みが解決しない可能性がある点

これまでの内容とも少し重なりますが、転職先について人間関係や仕事内容を含めて、すべてを事前に完璧に把握するのは難しいのが現実です。

そのため、いざ入社してみると「想像していたものと違った」と感じる可能性も十分にあります。

これらのリスクを減らすためにも徹底して様々な観点からの情報収集が大切です。

転職するべき人の特徴

次に転職するべき人と、そうでない人の特徴を具体的にご紹介します。自分がどちらに当てはまるのかを見極める参考にしてみてください。

結論としては以下の3点のどれかに該当する場合は転職するべきです。

- 転職で実現したいことが明確

- 現状の労働環境が極端に悪い

- 今よりもキャリアップが見込める

転職で実現したいことが明確である

上記でも紹介した5つの要素の中で何を重要視し、何を実現するために転職するのか明確になっている場合は転職しても良いです。

「なんとなく転職したい」といった曖昧な理由ではなく、将来のキャリアを見据えて自らの意思で道を切り開こうとしている方であれば、転職に踏み切っても問題ありません。

今よりもキャリアップが見込める

現在の企業が自分の市場価値に見合っていない場合は、転職によってキャリアアップを図ることで、より高い年収や良好な待遇を得られる可能性があります。

ただ、自分の市場価値は客観的に把握するのが難しく、思っている以上に高い可能性もあります。

そのため、手軽に目安を知る方法として、転職スカウトサービスに登録したり、転職エージェントからのオファーを受けたりするのがおすすめです。どんな企業から声がかかるかを見れば、おおよその市場価値が見えてきます。登録するだけでも損はありません。

現状の労働環境が極端に悪い

残業が月100時間を超えていたり、精神的な負担が大きい企業(いわゆるブラック企業)で働いている場合、「しんどい」と感じるのは当然のことです。

そのような過酷な労働環境は、転職によって改善できる可能性が高いです。

多忙な中で転職活動の時間を確保するのは簡単ではありませんが、自分の心身を壊してしまう前に、一歩踏み出すことをおすすめします。

Smadeciでは、失敗しない転職をサポートするために本音の情報を提供し、求職者の失敗しない転職をサポートしています。ブラック企業に転職しないために、ぜひSmaDeciのサービスを活用してみてください!

転職しない方が良い人

転職するべきでない人は結論以下の特徴の方です。

- 転職回数が多い

- 現在の会社の勤務実績が少ない

- 昇進/昇格が近い

- 転職で全てが解決できると考えている

転職回数が多い

転職回数が多いと、「すぐ辞めてしまうのではないか」といった印象を与えやすく、企業側からは安定性に欠けると判断されがちです。

会社側も1人採用するために、多大なコストを払っているためそう簡単にやめてほしくありません。その中で転職回数が多い人はすぐ転職する判定になるため、企業側も採用をためらってしまいます。

参考程度ですが、年代ごとに可能な転職回数を記載しておきます。イメージは1社3-4年は在籍していたいです。

とはいえ、転職回数が多くても市場価値が高ければ評価に影響しないケースもありますし、業界によっては回数自体をあまり重視しないこともあります。あくまで目安の一つとして、状況に応じて柔軟に判断してください。

| 年代 | 転職回数 |

|---|---|

| 20代 | 1-2回まで(3回目からは少しマイナス評価に繋がる) |

| 30代 | 2-3回まで(経験/スキルがあれば、そこまで影響なし) |

| 40代 | 4-5回まで(経験/スキルがあれば、そこまで影響なし) |

現在の会社の勤務実績が少ない

先ほどの内容と重なる部分もありますが、やはり基本的には1社に3年以上は在籍することをおすすめします。

そもそも仕事とは、必ずしも「やりたいこと」だけをする場ではなく、一定の負荷や責任を伴うものです。もちろん、やりがいや楽しさを感じられることが理想ですが、現実的には楽しいことばかりではなく、多少なりとも大変な場面もあるものです。

そのため、「思っていた仕事と違ったから」や「少し辛いから」といった理由だけで短期間で転職を繰り返すのは、あまり望ましい判断とは言えないでしょう。

転職は逃げ道ではなく、新しいキャリアの道として活用してください!

※ただ、本当に苦しい場合は仕方がない場合もあるので、そこは自身で適切に判断する必要性があります。

昇進/昇格が近い

昇進や昇格が目前にある場合は、いったんそのタイミングを待ち、昇格後に待遇や仕事内容がどう変化するかを確認してから転職を検討するのがおすすめです。

昇進によって、希望していた業務に近づけたり、年収アップが見込めたりする可能性もあるため、焦らず様子を見ることが結果的にプラスになるケースもあります。

転職で全てが解決すると考えている

広告などの影響もあってか、「転職すればすべてが好転する」といった漠然としたイメージだけで転職を考える人も少なくありません。

しかし、そうした状態で動き出す前に、まずは「自分は転職で何を実現したいのか」を言語化し、目的をはっきりさせることが大切です。

そのうえで、本当に転職が必要かどうかを冷静に見極めることが、後悔しない選択につながります。

「転職=必ず良くなる」といったイメージは捨てましょう!

最後のまとめ

今回は転職すべきかどうかで悩む人向けに判断のポイントを分かりやすく解説しました。転職は人生において重要なポイントになりますので、ぜひ自身が今転職するべきかどうかを上記の観点から踏まえて検討するのが良いです。

- 5つの要素などから現在の企業が理想と乖離しているかを確認し、何を優先して何が妥協できるのかを整理できているか

- リスクを正しく理解した上で、キャリアアップに繋がる転職ができそうか

- 転職しない方が良い人の特徴に該当していないか

ただ、こうした判断は自分1人で行うは難しいです。その場合はぜひSmaDeci(スマデシ)にご相談ください!

求職者目線で本当に転職するべきかを一緒に検討し、全力でサポートしていきます!

ご相談は下記からお願いします!